マーラー交響曲第4番「大いなる喜びへの賛歌」/サー・ゲオルグ・ショルティ指揮/キリ・テ・カナワ(ソプラノ)/シカゴ交響楽団/LONDON(ポリドール)/1983年録音/LP

マーラーにしては珍しく、全編希望に溢れた交響曲です。

マーラーの4番は不思議な魅力を持っています。

「好きか?」と言われると首を傾げてしまうのだけれど、何も考えたくないけれどアタマの中が空っぽにしたくてもできないような時になぜか聴きたくなるのです。マーラーなのに、です。

この曲が頭の中を占領すると、なぜか気持ちがゆったりとしてきます。

4番は、全体的に恣意的で耳に触る事もあるマーラーの交響曲の中にあって、音楽と正面から向き合わなくても音楽の世界に入っていける楽さがあります。

マーラーは5番のあの有名なアダージェットといい、多くの交響曲の中で緩徐楽章に素晴らしく美しい曲があります。

どんなに希望がなく激しく皮肉に満ちた曲でも緩徐楽章だけは例外なく美しい。

この4番も、第三楽章がとても美しい旋律です。

こんなふうに→

そして第4楽章は突然ソプラノの独唱による歌曲になります。

マーラーは交響曲の2番から交響曲に合唱や独唱を入れて交響曲を作り始めました。

交響曲に人間の声を初めて入れたのはベートーヴェンの第九ですが、マーラーの交響曲は半数以上が「歌入り」です。

その最高潮はいわゆる「千人の交響曲」と呼ばれる第8番で、文字通り約1000人の演奏者と合唱者が必要という、とんでもなく大掛かり。演奏会を行うだけでも何年かに一度の大イベントになってしまうそうです。

でもこの4番はソプラノ一人でコンパクトです。

ショルティ&シカゴ交響楽団の演奏はLONDONの録音の素晴らしさと相まって、透明感があって、柔らかくて、みずみずしいのが特徴です。

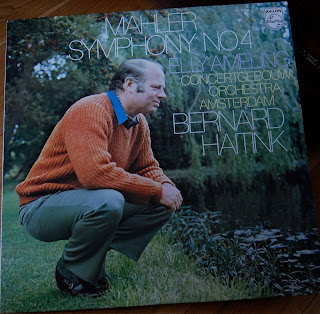

同じショルティとコンセルトヘボウの録音(1961年)も持っていますが、コンセルトヘボウはハイティンクとの録音の方がより透明感があって素晴らしいです。

ハイティンクとアムステルダムコンセルトヘボウ管弦楽団の録音はマーラーにせよブルックナーにせよ、マーラーを正確に理解しているように思います。

現代的でけれん味がなく優しさに溢れている。それでいて深い後味が残る。小澤征爾のブラームスやバッハにも似たものがあります。

初めてマーラーを聴かれる方にはハイティンク&コンセルトヘボウをおすすめします。マーラーを世界に広めた功績が大きいと言われるバーンスタインは感情や癖が強くて、初めての人にはあまりおすすめできないかもしれません。

マーラーSym No.4/ハイティンク&コンセルトヘボウ(1967)

Youtube

ハイティンク&コンセルトヘボウの2006年の録音だそうです。(第一楽章)

http://youtu.be/5GWqE8ySC4c

第4楽章。ソプラノ独唱が入り、歌曲化した楽章で、しかもいわゆる交響曲にありがちな大団円の終章がない、地味に掟破りの楽章。

http://youtu.be/3D8A2GWalhY