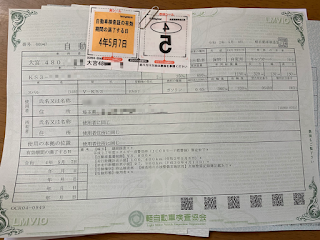

突然ですが、古い軽トラを買いました。

いえ、長年欲しかったので正確には「念願の」です。

僕のメインの仕事は絵描きなのですが、個展や展覧会などで大きな絵を運ぶのに、ずっとレンタカーを借りていました。

この費用がバカにならない。

ハイエースを行き帰りで2回も借りたら、絵が売れてもやもすれば赤字の危機(笑)

さしあたってのメイン使用のBMW(528i)も1年ほど前から消耗ユニット総とっかえの時期に差し掛かり、非稼働の時間が増えて、しばしば代車が必要な状態でした。

いえいえ、必要不必要を越えて、欲しいものは欲しい。

|

| SUBARU R2 S スーパーチャージャー、4WD(ビスカス) |

以前、スバルR2のS、スーパーチャージャー付き4WDというフルスペックの軽スバルを新車で所有していたこともあって、スバルの軽にはかなり惚れ込んでいました。

なんせ他メーカーの軽とは別次元の高速走行安定性、4気筒故の鋭い吹け上がり、低重心のコーナリング、4輪ディスクブレーキ。その辺の小型車よりもよっぽど「ちゃんと自動車している」のです。

いやあ、このクルマは本当に良かった。スポーツ軽は別としても、走行性能とデザインに限って言えば、軽自動車史上最高の乗用車じゃないでしょうか。室内幅が恐ろしく狭いという致命的な欠点に目をつぶれば。

なので軽トラも、買うならスバルのサンバーと決めていました。

当然ダイハツのOEMではなく、正真正銘、50年の歴史を持つRR(リヤエンジンリヤドライブ)のスバル製のスバル・サンバー。

↑これは初代。めんこい。4輪独立懸架、2ストローク2気筒360ccエンジン。これの乗用版、名車スバル360に父が乗っていました。(

https://members.subaru.jp/know/museum/subarusambar/ より転載)

子供の頃、街で良く見かけたのはこれ↓

塗装がつや消しのが多かったなあ(紫外線劣化で)。

最終型がこれ↓ (TT〜TW型)

完成されたサンバー。これは本気で欲しくて、ワゴン型の方を最後までR2と迷いました。

結局ワゴンは3速ATしか設定がなくて、CVTのR2を選んだのです。

それから10年、やっぱりサンバーが欲しい。

ただし中古車。

気がつけば空前の軽トラブーム。

探してみても長いことなかなかちょうどいいのには出会えませんでした。

元々軽トラは仕事グルマ。

酷使されているものが多く、またサンバーはひときわファンも多くて、ボロい割には値段がちっとも安くない。

中には20万キロ超も珍しくありません。

20万キロって、軽ならそろそろエンジン交換でしょう。

もちろんそれなりのお金さえ出せば、ピカピカのは買えます。

スバルがサンバーの製造をやめてから6年が経過、当然新車はもう買えませんが、デッドストックが結構あるのも知ってる。

でもそういうことじゃない。

使い古してるけど、メンテや修理をしながらちゃんと使える…っていうのがいい。

本格的に探し始めてから気がつけば3年が経過。

一時は諦めかけていたのですが、2018年を迎えてやっと出会えました。

というわけで、前置きが長くなりましたが、これです。

1995年式のKS3。

ちょうどいいヤレ加減です。

探している時は、あまりのタマ数の少なさに

「もうどんなオンボロでもいいや」

と覚悟をしていたのですが、なんとやっと出会えたのは意外にも10万キロ以下という低走行。

そしてなんとワンオーナー(状況推測)。

点検記録簿もしっかりと残っていて、消耗品関係もきちんと整備されていた様子。

7万キロの時点でタイミングベルトも早め交換されていて、いたれりつくせりです。

諦めないでよかった。

予算もちょうどいい。

残念ながらスーパーチャージャーも4WDも、そしてエアコンすら付いてませんが、それでいい。RR、四輪独立懸架がスバルの原点。プリミティブにしてベスト。

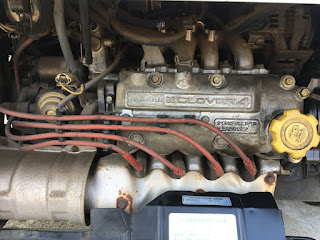

「SUBARU ☘CLOVER4 」の文字が眩しい。

1990年代に作られたKS型は、最後のキャブレター仕様、オートチョーク式です。

本当はもっと古典的な手動チョークの方がメンテや暖気も煩わしくなくて良かったのですが、時代的には仕方がないです。

そしてマニュアルシフト!これ大事。

超シンプルなインパネ。

気になるところは、若干、シフトの入りが渋い時があって「シンクロスリーブがヘタってるかなあ」という感じですが、ギアオイルを交換してやれば少しは良くなるでしょう。

以前乗ってた古いアルファなんか1速〜2速のスリーブがない上にリンケージが不正確で、ダブルクラッチ必須のクルマでしたから、こんなのは不具合のうちに入りません。

それからギャップを越えた時になんとなく車体の挙動が上下方向にやや大げさなことがあります。

キャブオーバー(タイヤが座席の真下にある)車はある程度仕方ないのですが、そこを差し引いたとして、気のせいでなければショックアブソーバーはそろそろ交換時期かもしれません。

減衰自体はそんなに悪くはないので、後々ゆっくりと対策していけばよいでしょう。

それでも左右に動くことは全くなく、直進安定性は申し分ありません。

首都高も流れに乗って走れる!

さすがスバルという感じです。

(荷台カバーつけて後ろのエンジンフードを開けたところ)

手始めに、ホームセンターで安い荷台カバーを買ってきて取り付けました。

今回の個展搬出はこれで行ってきます。

いやあ、珍しくテンション上がってます(笑)